| 研究テーマ |

|

(1) |

ナンキョクオキアミの音響資源調査の高度 |

|

関連教員:古澤昌彦 |

|

説明: |

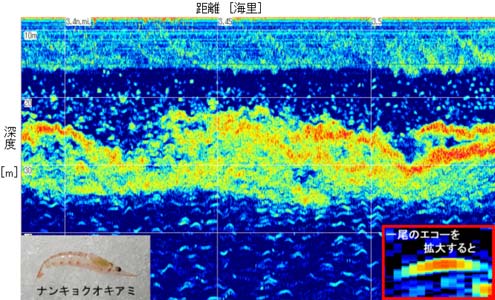

ナンキョクオキアミは,クジラやペンギンの餌となり人間も漁業を行っている南極海で鍵となる生物であり,全世界の漁獲高に匹敵する量いると推定されています.その生態や量を知るために,計量魚群探知機といわれる高級な魚群探知機が使われます.その測定精度を上げるために,オキアミの音波反射の強さや遊泳行動などの計測の研究を行っています. |

|

|

|

ナンキョクオキアミのエコーグラム.このようなエコーを解析し,量や行動生態を知る. |

|

|

(2) |

プランクトンの音響計測方法の研究 |

|

関連教員:古澤昌彦 |

|

説明: |

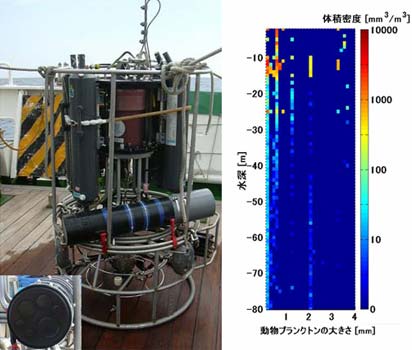

0.2mmといった小さな動物プランクトンの計測にも音響技術が使われ始めています.医療で使われるような1MHzといった高周波の多くの周波や複数のビームを使うと,プランクトンのサイズやサイズ毎の量がわかります.このような新しい技術の実用化の研究を行っています. |

|

|

|

水温塩分などを測る懸垂装置(CTD)に装着した多周波プランクトン計測システム(横向きの円筒状のもの,左下はその端面すなわち送受波面)とそれにより計測された大きさ毎の分布密度. |

|

|

(3) |

イルカ型魚群探知機の開発 |

|

関連教員:古澤昌彦 |

|

説明: |

イルカは暗いところでも魚群探知機(ソナー)と同じように音を有効に使って餌をみつけ食べています.そのためには魚種や大きさの検知などを行っているはずです.そこで,彼らの音響能力のすばらしいところを人工のソナーに取り入れるための研究を行っています. |

|

|

|

イルカはクリックスという短い音波を使って魚を探知,追跡.補食する. |

|

|

(4) |

有性生殖を利用したサンゴ礁再生技術の研究開発 |

|

関連教員:岡本峰雄 |

|

説明: |

日本そして世界のサンゴ礁は地球温暖化に伴う水温上昇によって重大な危機に直面しています.1998年以降,数年おきに発生している白化による死滅です.この結果,親サンゴが死ぬだけでなく,毎年生まれるはずのサンゴの子供たちが激減しています.日本のサンゴの多くは黒潮流域に沿って分布していますが,その源にある日本最大のサンゴ礁「石西礁湖」はかろうじて再生産が(一斉産卵による)が維持されています.この海域を保全する方法のひとつとして,一斉産卵でうまれる無数の幼生を利用して移植用の稚サンゴを大量に育成する技術の開発を進めています.サンゴの親に較べると子供は白化に対してより抵抗力があります.また共生している褐虫藻が次第に高水温に耐性を持つようになることが期待されます.息の長い研究ですが,サンゴのペースに合わせて全てを海中で行うことも特徴です. |

|

|

|

伊良部島でサンゴの一斉産卵前にセラミック製の幼生着床具ユニット(960個配置)を設置. |