| 研究テーマ |

|

(1) |

広い意味での超伝導工学、センサ材料の開発と応用 |

|

関連教員:和泉 充 |

|

説明: |

超伝導(超電導)は、電気抵抗がゼロとなるため、これを応用した電気機械システムでは大きな電流を通電してもパワーロスを最小にとどめることができます。また電磁石として小容量で強力な磁場を発生できます。地球環境保全や省エネルギーの立場から、小型ながら高いトルクを特徴とする推進動力用モータや、風力発電機、生体磁気分離システムなどに超電導を実用化する試作研究を進めています。この研究と相補連動して超電導材料性能を向上させる基礎的な研究も行っています。例えば最近のナノテクノロジーの成果を応用した新しい複合超電導磁石の創製、センサー材料として、高温超伝導物質と類似の構造をもち近赤外線の受光で磁性が変化する光誘起磁性材料の探索、有機超伝導を生み出す電子活性分子を応用した有機薄膜の研究を進めています。研究を進めるにあたって、物理学を基礎として、材料、電気電子、機械、熱、バイオなどに関する幅広い知見の集約とモノつくりの意欲が求められます。 |

|

最近の修士論文テーマ:バルク高温超電導磁石の対向配置型パルス着磁特性

研究室の日常については:http://www.e.kaiyodai.ac.jp/~izumi/index-j.html |

|

|

(2) |

並列計算機によるシミュレ−ション |

|

関連教員:吉岡 諭 |

|

説明: |

物理学や工学の分野において計算機シミュレ−ションが重要な役割を果たすようになっています。単に紙と鉛筆だけでは計算できない複雑な式を解くということではなく、シミュレ−ションによって新たな現象の発見を目指す、というように新しい研究の手法となっています。大規模なシミュレ−ションを実行するプラットホームとしては、複数のCPUから構成される並列計算機が主流になりつつあります。並列計算機上ではこれまでとは異なった計算手法が必要となります。この研究ではそのような計算方法の開発を行なうとともに、それを具体的な問題(宇宙物理学、流体力学など)に適用することを目指します。特にスペ−スプレ−ン・航空機や自動車などの周りの流れのシミュレ−ション、銀河形成のシミュレ−ションなどがテ−マとして考えられます。さらに、最近注目を集めているグリッドコンピューティングを用いた数値シミュレーション手法の開発も行っていきたいと考えています。 |

|

最近の修士論文テーマ:CIP法の高圧縮流体計算のための改良について |

|

|

(3) |

有機薄膜とバイオセンサーに関する研究 |

|

関連教員:大貫 等、和泉 充 |

|

説明: |

食品や環境の安全性に対する意識の高まりに伴って、特定の化学物質を選択的に検出可能なセンサーの開発が求められています。私たちは、生体関連分子が示す選択的な反応特性に注目し、これを利用したセンサーの開発に取り組んでいます。例えば、生体膜の最も基本的な構造である脂質二重層内に選択反応特性を示す分子を埋め込んだナノサイズ構造を作製し、この分子による信号変化を捉えることで、血中グルコース濃度や免疫グロブリン濃度などを計測できるシステム構築を目指しています |

|

最近の修士論文テーマ:有機・無機複合LB膜を用いた酵素型バイオセンサの開発 |

|

|

|

|

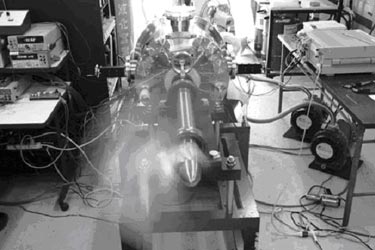

図1:回転試験中の液体窒素冷却船舶推進用超電導モータの開発3号機

【関連教員:和泉 充】 |

|

|

|

図2:開発中のバイオセンサの原理を示す。

標的物質が膜センサ界面に達すると埋め込まれた分子機能によって起こる信号を捕捉検出します。

【関連教員:大貫 等、和泉 充】 |