INTRODUCTION学生紹介

STUDENT INTRODUCTION

応用環境システム学専攻

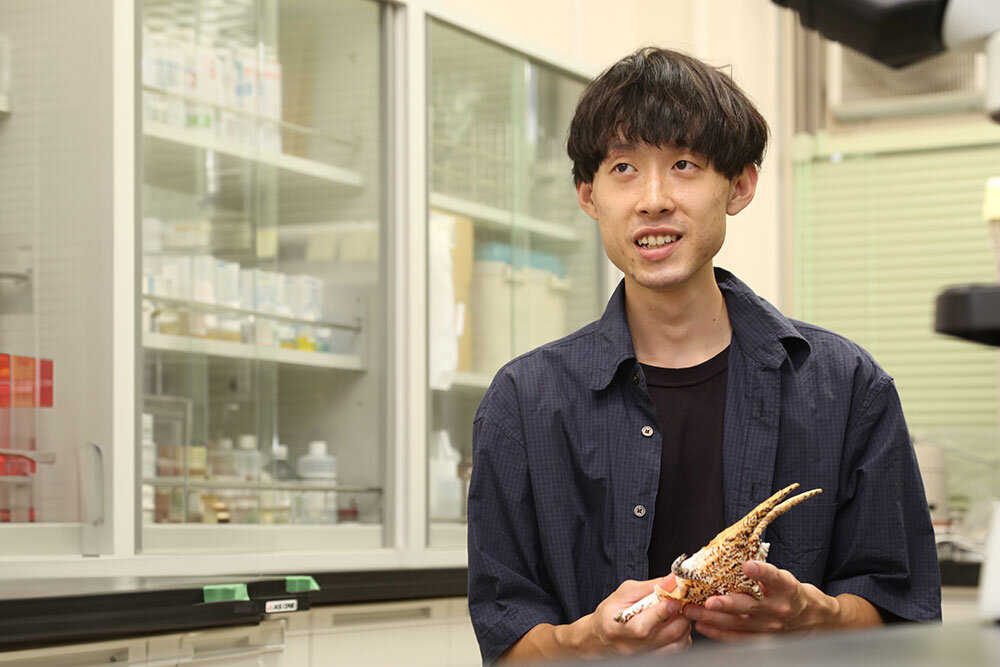

松本 凌 MATSUMOTO RYO

専攻分野:海洋環境学

指導教員:今 考悦

メンター:柴田 真理朗、鈴木 直樹

卓越大学院プログラム初の「海洋AIコアコース」からの編入生、キャリアの差別化になり、博士終了後の就職が有利になるはず

海洋酸性化とヒザラガイの研究を3本同時進行

他大学で分子生物学・細胞生物学の研究をしたのち、海洋生態学を研究したく海洋大の大学院に進学しました。院に進んでからは、海洋酸性化が海洋の生態系に及ぼす影響を研究しています。

研究テーマは3つ。どれもヒザラガイの研究です。ヒザラガイは生態系の中で藻類を食べたり、フジツボ等の固着動物を排除したりする貝なのですが、海洋酸性化で貝殻が溶けてしまうのではないかという恐れがあります。そこで、火山活動のため海水が酸性化している海域でヒザラガイへの影響を調べる研究が1つ、その結果ヒザラガイが負の影響を受けていることが判明したので、それが他生物にどのように連鎖するかの研究が1つ。最後に、ヒザラガイの行動に対する影響の研究。この3つを平行して行っています。

博士課程修了後の選択の幅を広げるため、AIを学びキャリアを差別化する

卓越大学院プログラムは博士後期課程から編入しました。というのも、博士課程に進学する上で、進路やキャリアの不安を感じていたのです。博士課程まで進むと修士とは就活が変わります。年齢的にも就職を失敗できないという不安がありました。けれど卓越大学院プログラムに参加すれば、研究の能力に人工知能や解析の能力をプラスできます。それはキャリアの差別化につながり、将来の選択肢の幅を広げられるはずです。

卓越大学院プログラムで学んだことをすぐに今の研究に取り入れるというより、今後研究をするうえで機械学習が必要になったとき、すぐに活用・応用できるようにするための学習です。就職にも研究にも役立つ、将来のための勉強をしています。

卓越大学院プログラム、初の「海洋AIコアコース」からの編入生

卓越大学院プログラムに「海洋AIコアコース」から編入したのは私が一人目だそうです。

卓越大学院プログラムに「海洋AIコアコース」から編入したのは私が一人目だそうです。

卓越大学院プログラムの授業を所定の単位取得することで編入資格が得られるのですが、「海洋AIコアコース」からの編入制度が出来たばかりなので、事前に履修していた人しか編入できませんでした。「授業を取っていたら、編入できるチャンスがあるかもしれない」と思い受講していたのですが、読みが当たりました(笑)。

編入試験はプレゼンテーションで、内容は博士課程の入試と変わりませんでした。

修士課程の時に卓越大学院の授業は受講していましたし、独学でAIを学んで研究にクラスター解析を実装していますが、それでもやはり修士課程からプログラムに参加してきた人たちとは、知識や経験の差を感じます。また、使ったことがない手法を学ぶのは難しいです。その差を埋めるために、授業を一つひとつ丁寧に受けるのはもちろん、研究の合間を縫って勉強をしています。具体的には、卓越大学院プログラムに参加していると、機械学習やAIを学ぶ有料のコンテンツが無料で視聴できるので、それを使って学んでいるところです。

3つの研究をしながらAIの勉強をするのは大変で時間が足りませんが、将来のために努力するのみです。

レジデントシップに期待、将来は社会経験を積んだのちアカデミアに戻りたい

卓越大学院プログラムではキャリアのメンターがつくのですが、私はまだ編入して2カ月ということもあり、メンターが決まっていません。しかしレジデントシップに向けて早く動き出したかったので、海洋AI開発評価センターの木野先生(海洋AIコンソーシアムとの連携調整役)に相談し、おすすめのレジデント先のアドバイスをもらいました。

いろいろな企業の方と面談できるマッチングウィークでは、企業がどのようなことをしているのかを聞き、どういう人材を求めているかを深く知ることができました。レジデントシップも同じで、キャリアの視野をさらに広げると同時に機械学習の知識を深められるのでとてもいいと感じています。

いろいろな企業の方と面談できるマッチングウィークでは、企業がどのようなことをしているのかを聞き、どういう人材を求めているかを深く知ることができました。レジデントシップも同じで、キャリアの視野をさらに広げると同時に機械学習の知識を深められるのでとてもいいと感じています。

特にレジデントシップは卓越大学院プログラムの大きな魅力のひとつです。民間企業でどのように私の専門分野を生かせるかや、気候変動や海洋酸性化の分野ではどういう能力が求められるかといったことがわかります。知りたいけれど見えにくかった情報がわかるのは助かりますね。

この先、アカデミアに残るか就職するか迷いがありますが、一度就職して社会人経験を積みたいと思っています。ポスドクに先に入ってしまうと、その先の就職先が限られます。けれど、就職して民間企業の研究開発職を経験した後アカデミアに戻ってくることは可能です。博士課程修了後はどこかに就職し、10年ほど働いた後で可能であればアカデミアに戻って、教員として研究を続けていくのが理想です。