INTRODUCTION学生紹介

STUDENT INTRODUCTION

海洋管理政策学専攻

渡部 礼音 WATANABE REON

専攻分野:海洋政策学

指導教員:松井 隆宏

メンター:吴 連慧、北門 利英

将来は現場に寄り添える研究者として、

漁師の力になりたい

「社会科学×自然科学×AI」で、環境変化への対応を考える

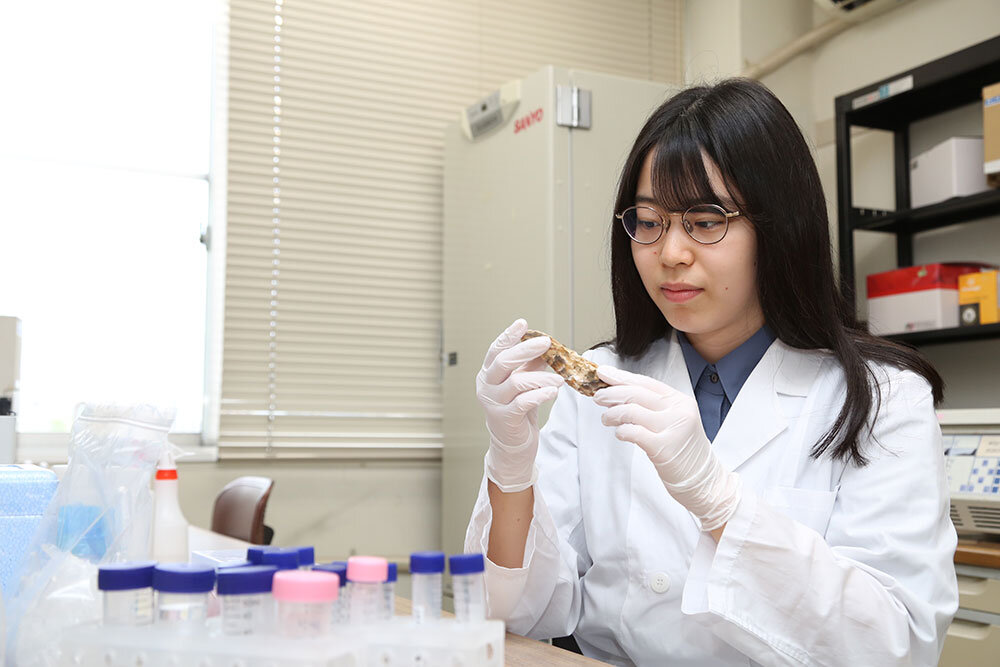

近年の気候変動に伴う海洋環境の変化への対応は、これから取り組むべき重要な課題です。学部生のときには、日本のカキ養殖産地を対象に、海洋環境の変化が漁場配分制度の合理性に与える影響について研究していました。私の研究している地域では、漁業者コミュニティの経験的な漁場の評価に基づき、カキの成長が最も良いと考えられている漁場を地域の漁業者全員に均等に配分しています。これは、経営規模の小さな漁業者が不利とならないよう公平性を重視した制度です。研究では、環境調査とカキの成育試験によって各漁場のカキの養殖生産効率を分析し、この漁場配分制度が想定通りに実際に公平に機能しているかを調査しました。その結果、環境条件が例年と大きく異なる年には、意図した機能を果たさなくなることが分かりました。

学部生のときには、環境変化が社会制度の妥当性に及ぼす影響について研究してきましたが、大学院では、環境変化に対する漁業者の対応について研究していきたいです。例えば、各漁場の環境をAIの力で予測することができれば、環境の変化に合わせて制度を柔軟に変更したり、より良い漁場にカキを移動したりといった対応ができるかもしれません。変化に適応するために漁業者はどんな行動が取れるのか、新たな行動を取ろうとする中でぶつかる課題は何なのか、考えていきたいです。

研究において漁師さんとのコミュニケーションは欠かせません。漁師さんにデータを見せると「ここは予想通りだった。けれど、ここはこうだったんだ。」といった反応が返ってくることがあります。漁師さんは日々の操業の中で環境の変化を体感されていますが、私たちのデータが気づきになる部分もあるようです。漁師さんの役に立っていると思えた時にやりがいを感じます。

海の環境は大きく変化しています。これからの水産業は、そうした変化にも適応していく必要があります。しかし、漁師さんの勘や経験だけで変化に適応していくのは難しい。研究を通じて、現場の意思決定をサポートしていきたいです。

AIを学ぶのはもちろん、人との出会いも卓越大学院プログラムの魅力

卓越大学院プログラムに参加している研究室の先輩から、自分の専門分野とは異なる勉強をしている学生と一緒に学べると聞き興味を持ちました。大学院では同じ研究室の人としか顔を合わせないことも多いと聞きます。異分野の学生と交流することで、他の分野に対しても知見を広げやすいという意味でも、卓越大学院プログラムは魅力的。ぜひ参加したいと思いました。

卓越大学院プログラムに参加している研究室の先輩から、自分の専門分野とは異なる勉強をしている学生と一緒に学べると聞き興味を持ちました。大学院では同じ研究室の人としか顔を合わせないことも多いと聞きます。異分野の学生と交流することで、他の分野に対しても知見を広げやすいという意味でも、卓越大学院プログラムは魅力的。ぜひ参加したいと思いました。

AIはこれまで勉強したことはなく初心者に近いのですが、これからの時代、そういった知識は必要になると思います。独学でもある程度AIは使えるようになるかもしれませんが、卓越大学院プログラムに参加する方が体系的に学べると思いました。大学院生のうちにAIに関する知識や技術をきちんと身に付けておきたいと思ったので参加を決めました。

研究室にはさまざまなプロジェクトがあります。他のプロジェクトでもAIを活用することで新たに見えてくることがあるはず。水産経済・経営の分野においてAIという手段を持つことで、研究の幅が広がると思います。

メンター制度やインターンシップ、卓越大学院プログラムの充実サポートがうれしい

卓越大学院プログラムには、各学生に、AIや技術のサポートをしてくださる先生と、進路などの相談に乗ってくださる先生についていただけるメンター制度があります。AIについてはまだ勉強し始めたばかりなので、AIのことを聞ける先生がいるのは心強いです。

また、インターンシップの制度も魅力的です。海洋政策の立案とAIの組み合わせという、私の興味のあるテーマを提示している機関があり、お話を伺うのが楽しみです。プログラムに参加している先輩からは、インターンシップに参加することでさまざまな力がつくと聞きました。技術面はもちろん、業務の中で海外の方と働く機会もあり語学力も鍛えられたそうです。自分の成長につながる良い制度だと思います。

先行履修で1年学んだ結果、AIへのアンテナが立つように

実は大学4年生の時から先行履修で卓越大学院プログラムの授業を取っていました。理論だけでなく、実際に手を動かしてプログラムを書く課題もあり、実践的な授業があるのが良いなと感じていました。

1年勉強してみて成長を感じるのは、AIに関してのアンテナが立つようになったところです。論文を読むときも、今までなら「難しい言葉を使っている」と感じたことが、「このモデルをこうやって発展させて使っているんだ」と以前よりは理解できるようになりました。AI関連のニュースや話題も良く目に留まるようになりました。

将来は、現場に寄り添えるような研究者になりたいです。大学に入学するまで水産業にあまり関心はなかったのですが、学部1年生の時に漁村に行った際にお世話になった漁師さんが、とてもかっこよかったんです。その方は女性の漁師さんなのですが、昔ながらの慣習に負けず働く姿に感激し、力になりたいと思いました。大学院での学びを通じて、現場と研究の世界をつなぐ存在となり、水産業を盛り上げていきたいです。