METIS インターンシップ報告書

派遣先:NTNU (ノルウェー科学技術大学)

派遣時期:2025年8月~10月

大学院 食機能保全科学専攻 博士前期2年 K.T.

〇研究

大学の手続き

受け入れ先の指導教授を通して、placement studentとしてNTNUに滞在した。学生登録の手続きや学生証の発行などの手続きは日本でできた。早目に登録し、出国する前に電子学生証を取得することができたため、到着後のバスでの学生料金の利用等でも困らなかった。実験を始める前に、研究室に入るカードキーの有効化、リスクアセスメントの提出、オンライン講習の受講をする必要がある。あらかじめ実験計画が固まっており、受け入れ教員が融通を利かせてくれたため、到着3日目から本格的に実験を始められた。しかし、日本に比べ、セキュリティや安全面への意識も高く、手続きも厳格なため、研究室の状況や研究のテーマによっては、実験開始まで時間がかかることがあると思われる。

サンプル輸送の注意点

実験に使用するサンプルを日本に輸送する際には注意が必要である。動物・魚由来のものが含まれる場合3週間以上前に受け取り側(NTNU)で、国に申請をしなければいけないようだった。今回、私の研究室も受け入れの研究室も輸送時点では、そのルールを認識しておらず、発送後の1ヶ月後に運よく受け取れたが 、日本に送り返される場合もあるようである。4月はイースターの長期休み、6-8月は夏休み、12月はクリスマスなどで、担当者がいないといったようなこともあるので、Internship の短期滞在で動物・魚由来の試料を用いて実験を行う場合は、かなり早目から準備をするか、可能であれば、現地で試料を調達する方が安心して研究に取り組めると思われる。

研究室環境

NTNUで滞在した研究室は、研究設備、及び教授やTechnical staff の方のサポートが充実していて、理想的な研究環境だった。メインで使用していた装置が数台ずつあり、他の学生等と予約が被ってしまうことを気にすることなく実験を進めることができた。また、研究室単位でTechnical Staffの方が何名かおり、装置のエラーやメンテナンスなどがあった場合にも、精神的な面で安心して実験に取り組むことができた。さらに、「完璧である必要はない、気になることがあれば気軽に相談してみる」というマインドが研究グループ全体で共有されており、ランチを学生大人問わず一つの部屋で食べる文化やCoffee Breakなど相談をするきっかけとなる機会が多くあり、コミュニケーションを取りやすい基盤があった。実験を行うにあたっては、実験ごとに詳細なリスクアセスメントシートの提出が求められることや、7:00以前や17:00以降に実験室を使用する場合は大学本部の警備員に連絡ができるブザーを携帯する必要がある、実験室ごとにスプリンクラーが設置されているなど、日本に比べ労働環境のリスクに対する意識が高く、事故を防ぎやすい仕組みになっている印象を受けた。2週に1度の研究室全体のミーティングでは、個人の研究発表等だけでなく、研究室の目的、存在意義や知的財産のルールなどに関するレクチャーがあり、質疑応答も活発に行われていたことが印象に残っている。年に一度、大学が各研究室に対して、項目ごとにスコアを付けて評価する仕組みがあることも印象的だった。

また、研究活動とは別に、研究室もしくは学部主催のランチョンセミナーが毎週行われており、現在は別の企業や大学で仕事をしているNTNUの卒業生や、サブティカルを終えた先生、別の学部の先生等の講演を聞くことができた。酵素の研究、ノルウェーの養殖魚のワクチン、ウルトラプロセスフード、他国の研究環境や文化など講演のテーマは広く、興味深い内容が多く、勉強になった。

研究進捗と学会発表

今回の留学では、修士論文テーマに近い専門性を有する研究室で自身が現在取り組んでいる研究の発展可能性を追求すること、及び日常会話だけでなく専門性の高い内容に関して英語でスムーズかつ建設的な議論ができるようになることを目標としていた。

結果として、研究室の内外の想定以上に多くの人が何らかの形でゼラチンを扱ったことがあり、多様な側面から研究材料であるゼラチンに関する知見を得ることができた。また、受け入れ教員と実験結果を議論する機会を多く頂き、バイブルのような博士論文を紹介してもらったことで、留学前と比べて格段に専門分野の理解が深まった。最終的に、帰国の約1週間前にNTNUで開催されたKAFFEE-ABM Satellite Meeting で口頭発表の機会をいただき、現地での研究内容を含めて、成果を発表することができた。直前に発表が決まったため焦ったが、発表を終えて、留学期間の日々の研究活動を通して研究内容を英語でわかりやすく伝える力が身についたことを実感した。

〇生活

住居・交通

秋学期の短期滞在ではNTNUの寮に入ることができなかったため、AiIrbnbを使用し、Trondheimの郊外(大学からバスと徒歩で30分ほど)のHeimdalという地域に宿泊していた。プラべートの寝室と共用のキッチン・リビング・バス・トイレで2ヶ月(65日間)42万円と高かったが、トイレットペーパー等の日用品や、調理器具、寝具は備え付けてあるため、その点は楽だった。一方で、洗濯できるのは週に1度のみ、決まった時刻(電気代と騒音の問題)に行う必要がある等の細かいルールやシャワー頻度の違いなど、少し苦労した部分もあったため、Airbnbを使用する際は生活習慣のすり合わせやルールの確認を事前に行った上で準備をするとよい。Finn、Hybelなどの現地の物件サイトも確認したが、安い一方で6か月以上の滞在を条件とするの物件が殆どだった。またFacebookで短期の物件の案内をいくつか見かけたが、詐欺も多いようでNTNUは推奨していなかった。Internship Programを利用して短期的に滞在する場合、大学の寮に入れる春学期の方が金銭的な負担は少ないかもしれない。

一方で、Airbnbを利用したからこそ得られた経験も多かった。ホストのノルウェー人とイラン人の夫婦、及びタンザニア人の社会人博士学生と暮らしており、話好きが多かったためノルウェーやタンザニアの文化や他の研究分野(医療・象の生態など)について多くを学んだ。ベリー摘みやおすすめのハイキングスポット・セカンドハンドマーケットに関する情報を得たり、自転車を借りてサイクリングをしたり、ヘラジカの肉を貰ったりとノルウェ―人のリアルな暮らしに触れると共に、日本文化や日本食を紹介することができた。また、ホストの働いているNTNU附属病院で、学生向け紹介ビデオの撮影の手伝い等も行い、記憶に残る思い出になった。

AtBというバス会社の2ヶ月の学生チケット(1.7万円)と1週間分の大人用のバスチケット(5千円)を購入して、大学に通学した。Zone制で、市内から空港まで(市バス・電車のみでflybussは含まない)をカバーしていたため、普段の生活や週末の旅行などにも便利だった。ただし、市バスの本数も多く、Flybussが夜間や早朝も走っている中心部と異なり、郊外にはflybussのバス停がなく、市バスや電車の本数も少ないことには留意が必要である。帰国日の早朝にHeimdalから空港に向かった際に、1時間に1本の電車が前の駅で事故、運航中止となってしまい、Flybussや空港行のバスに接続するバスも本数が少なく、タクシーを利用することになり、空港まで1.5万円かかった。個人で住居を探す際は、交通事情も調べておくと良いかもしれない。

食事

外食が非常に高いため、基本的には自炊をしていた。米、調味料、乾燥野菜・海草等を日本から持ち込み、現地での食材・学食の費用は2ヶ月間(65日間)で4.5万円ほどだった。週末に旅行に行った際の外食費は別途かかっており、外食をすると3500円程度はかかるような感覚であった。そもそもノルウェー人も外食を殆どしないようで、年に数回だけという話も聞いた。また、タッパー、水筒、ラップ等を持ち込むと生活が楽になると感じた。

自炊や学食においては、食費を抑える術がいくつかあった。インターネットで毎週スーパー(Rema1000、extra,Kiwi、Obsなど)のチラシを確認し、値下げしている商品をまとめ買いしていた。また、Holdbartという賞味期限が近いもしくは切れた商品を格安で売っているお店も利用していた。学食の価格は日本より高いが、自炊が大変な日は、スープ+パンで33NOKのセットを利用する、米を持参しておかずだけ購入する、学内のコンビニエンスストアで値下げしている一日前のサンドイウイッチを購入するなど工夫をしていた。また、私は今回スマートフォンの地域の設定上利用できなかったが、スーパーやレストラン、コンビニなどで余った食材を格安で購入できるToo good to go というサービスもあるようだった。

日常生活における食文化に関しては、日本に比べて簡素な印象を受けた。ランチルームで一緒に食事をとっていた学生や教授たちは皆、毎日簡単なサンドウィッチもしくは、パンとサバ缶で済ませており、ホストの方々も日本のお弁当文化や、夕食のために私が毎日キッチンに立つことに驚いていた。また、スーパーに行った際に感じた日本との違いとしては、ブロック肉が一般的で薄切り肉がないことや冷凍品が冷蔵品に比べて高い点が挙げられる。

文化体験

今回の留学では、研究における目標とは別に、個人的な目標として「ノルウェーの現地の文化を深く体験すること」を掲げ、挑戦してみたいノルウェー料理を留学前にリスト化した。日々の生活の中でも、宿のホストや友人、ランチルームでご飯を食べている教授やテクニカルスタッフの方々などに、ノルウェーの文化に興味があることを積極的に伝え、研究のことだけでなく、週末の過ごし方や旬の食べ物などを聞いた。

ノルウェーの郷土料理は、日本人の口に合うものが多く、スーパーでRTE食品等として手軽に入るものも多かったため、日々の食事にブラウンチーズ、フィッシュケーキ、bacalo(干し鱈のトマト煮込み)、fish soup、Lapskaus(根菜のシチュー)、サバトマト缶などを積極的に取り入れた。食べたいものリストは現地の文化に興味があることを伝える際に役に立ち、Trondelag地域の名物であるINDERØYSODD(羊肉と牛肉のミートボールのスープ)や北欧の夏季の名物であるクラウドベリーについて教えて貰ったり、ヘラジカの肉を分けて貰ったりするきっかけとなった。また、研究室の友達とそのルームメイトと一緒に9月の伝統料理である、fårikål(キャベツと羊肉の煮込み)やノルウェーワッフルなどを作った。その際に、日本の出汁やもち、海草などを持っていったら、ノルウェーではなかなか手に入らないようで喜んでもらえた。寮での滞在でなかったため、学生との交流があまりできないのではないかと心配していたが、ノルウェーでやってみたいことや食べてみたいものが明確にあったため、研究室で会う時間が短い状況下でも話すきっかけを作りやすかったと感じている。

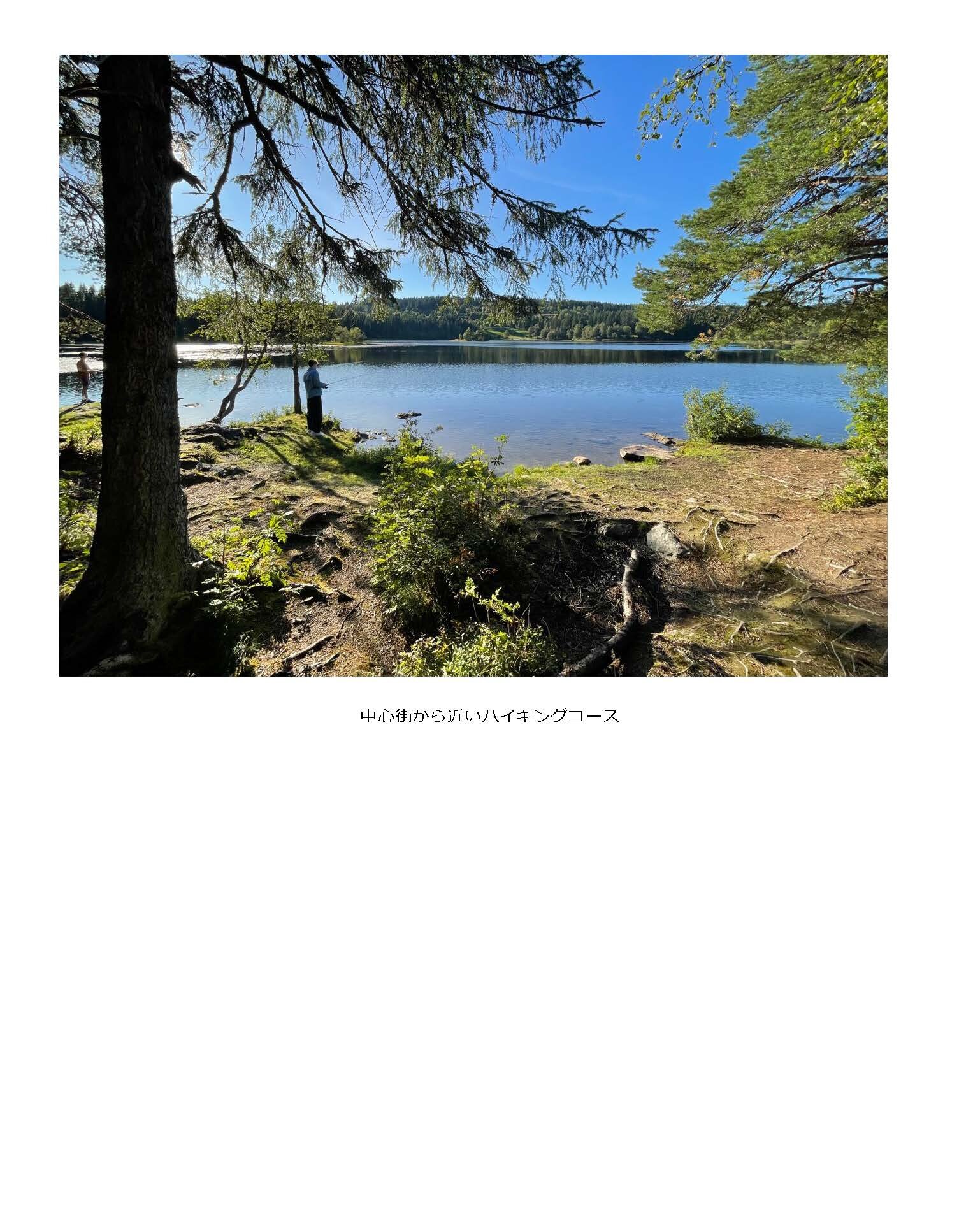

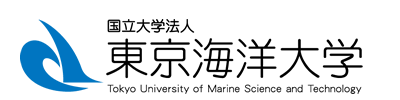

ノルウェー人は放課後や週末にハイキングを楽しむ人が多い。トロンハイムの町からバスやトラムで簡単にアクセスできるところにハイキングスポットがいくつもあり、ベビーカーを押している家族からお年寄りまで世代を問わず楽しんでいた。ベリー摘みをしている人も多く、冷凍・加工して冬季のビタミン源にする文化があると聞いた。私も、ブルーベリーや赤ふさすぐり等を摘んでジャムやスムージー等に加工した。また、キノコ狩りもメジャーな文化で、METISプログラムの同窓会で出会った学生と、ミキイロウスタケ等、日本ではあまり見かけないキノコを採りに出かけた。そのまま料理に使ったり、乾燥させてスパイスにするのが一般的とのことだった。ただし、キノコは毒キノコとの見分けが難しく、ハイキングコースに比べ入り組んだ山に入る場合が多いため、必ず一人ではなく、現地の慣れている人と一緒に行くべきである。東京で育ったということも関連しているかもしれないが、ノルウェーでは、日本に比べ自然が身近にあり、一部の人ではなく、多くの人がアウトドアアクティビティを楽しんでいる印象を受けた。実際に、自然に触れることを促す・サポートするような政策があるという話も聞いた。

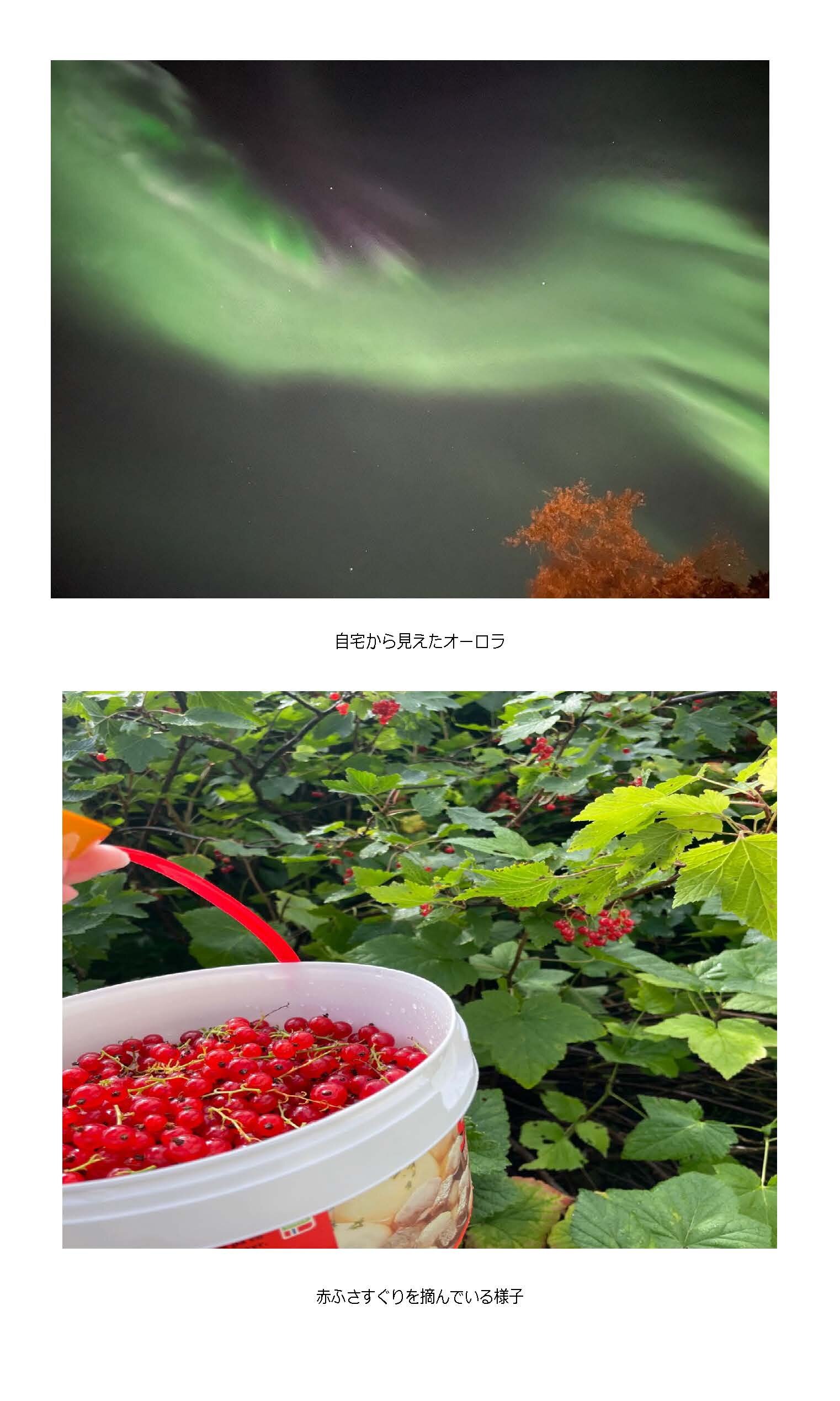

Facebook やDNBというサイトを利用してファーマーズイベントやセカンドハンドマーケットなどの情報を入手していた。日本に比べセカンドハンドが生活に根付いている印象を受け、週末のイベント等だけでなく、ショッピングモールなどにもヴィンテージではなく、日常的に使うような商品を扱うセカンドハンドショップが入っていた。また、滞在中に「文化の夜」があり、美術館や大聖堂へ無料で入場ができ、ノルウェーの伝統装束の展示会等も開催されていて興味深かった。10月頃からは暗くなる時間が早くなり、オーロラが見られた。天気予報アプリに雲や太陽活動に関する情報が発表される点に日本との違いを感じた。

現地の学生と話す中で印象的だったことは、専攻を変えるのが珍しくないということだ。実際にBiologyのコースでは1年時に25人が在籍していたが4年次まで同様のコースに在籍し続けた人は16人のみだという話や、4年生でBiologyや情報系コースから医学部に転籍した、薬学部を卒業して働いたのちに食品の修士に通っているという話を身近で聞いた。 ギャップイヤーを取る人も多く、大学はいろいろなことをやってみて、まだやりたいことを見つける期間という印象を受けた。また大学生の住まいは寮でなくても、シェアハウスシェアが一般的で、6-15人程度で暮らすことが多いというのも日本との文化の違いを感じた。

〇METISインターンシップ全体の感想

まず、METIS インターンシップを通して、ノルウェ―で研究面でも生活面でも大変充実した2カ月を送ることができた。一方で、今日の為替状況や物価高の中では、プログラムの支援なしでの留学はかなり厳しかったのではないかと感じた。現地の学会等で日本の他の大学の先生方にもお会いしたが、研究室に配属されてから他国の研究室で学べる機会やそのサポートが充実している海洋大は大変恵まれている環境だと感じた。

また、今回の留学ではこれまでの留学経験の反省を生かし、留学中の目標ややりたいことを具体的にリスト化し、積極的に現地の方に話しかけ、質問をしたり教えてもらったことを実践した感想を伝えたりすることを意識した。ノルウェーの方々が皆大変優しく、協力的なことは前提であるが、「興味がある」ということを行動でも伝えられたことで、充実した留学生活を送ることができたのではないかと感じた、一方で、研究や日常生活においては英語で問題なかったが、ノルウェー語がもう少し出来たら現地の方々とより深くかかわることができたのではないかとも感じた。